産業廃棄物処理の流れを5つのステップで解説|コスト削減と適正処理のポイント

「産業廃棄物の処理は、具体的にどう進めたらいいのだろうか」

「マニフェストは、どのタイミングで必要になるのか」

事業活動に伴い排出される産業廃棄物について、このような疑問や課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

産業廃棄物の処理は、排出から最終処分まで、廃棄物処理法に基づいた厳格なルールに沿って進められます。

産業廃棄物処理の流れを正しく理解できれば、コンプライアンス違反のリスクを避け、コストを最適化できる可能性があります。

この記事では、産業廃棄物処理の全体像を5つのステップに分け、各工程で「誰が」「何をするか」を具体的に解説します。

排出事業者が押さえておくべき実務のポイントから、リサイクルによるコスト削減の可能性まで、専門的な視点からご紹介します。

もし、産業廃棄物の処理にお困りの方は、まずは成友マテリアルワンまでお問い合わせください。

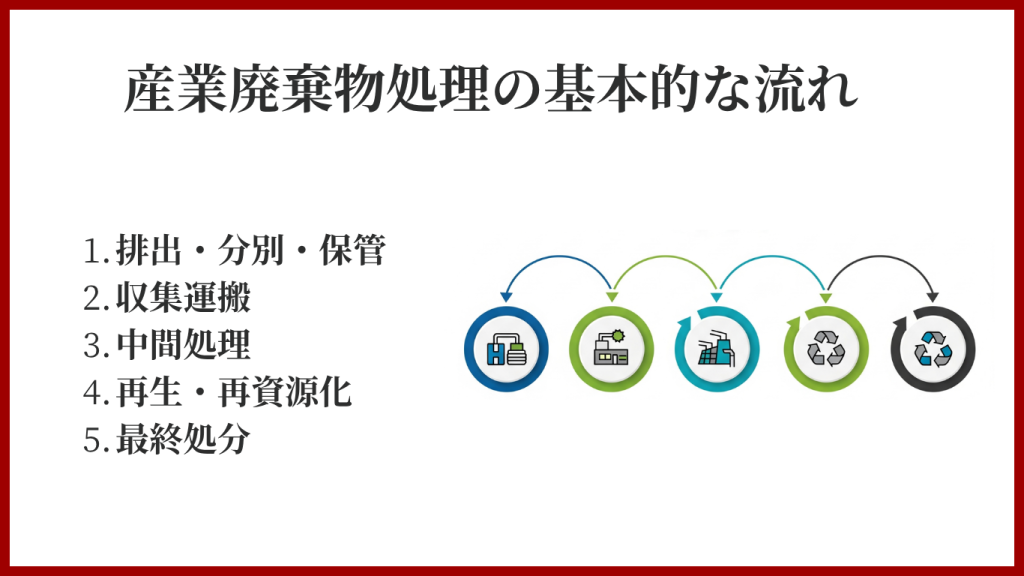

産業廃棄物処理の基本的な流れ

まず、処理プロセス全体の流れを把握しましょう。

産業廃棄物は、排出されてから大きく分けて以下の5つのステップで処理が進みます。

- 排出・分別・保管(排出事業者の役割)

- 収集運搬(収集運搬業者の役割)

- 中間処理(中間処理業者の役割)

- 再生・再資源化(リサイクル)(中間処理業者・リサイクル業者の役割)

- 最終処分(最終処分業者の役割)

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

STEP1:すべての起点となる「排出・分別・保管」

処理フローの出発点であり、後のコストや適法性に大きく影響するのが、排出事業者による現場での管理です。

なぜ「分別」がコスト削減に直結するのか?

廃棄物は、複数の種類が混ざった「混合廃棄物」の状態よりも、品目ごとに分別された状態の方が、処理コストを大幅に抑えられます。

例えば、解体工事で発生するコンクリートガラも、木くずや廃プラスチックなどと混ぜてしまうと、処理単価の高い混合廃棄物として扱われてしまいます。

現場で適切に分別することで、それぞれを資源に近い有価物や、より安価な処理ルートに乗せることが可能になります。建設現場であれば、がれき類、廃プラスチック類、木くず、金属くずなどを、発生段階で分けておくことが重要です。

飛散・流出を防ぐ「保管」の法的基準

排出した廃棄物は、処理業者に引き渡すまで適切に保管する義務があります。

法律では、保管場所の周囲に囲いを設け、廃棄物の種類や管理者などを記した掲示板を設置することが定められています。

また、害虫や悪臭の発生、汚水の流出などを防ぎ、周辺環境へ配慮することも求められます。

STEP2:処理施設へ安全に届ける「収集運搬」

現場で保管された廃棄物を、処理施設まで運ぶ工程です。ここからは専門業者の領域ですが、委託する排出事業者にも知っておくべき点があります。

「収集運搬業許可」の重要性

産業廃棄物を運搬するには、事業を行う区域と取り扱う廃棄物の品目に応じた都道府県知事などの許可が必要です。この許可を持たない無許可業者に委託してしまった場合、たとえ知らなかったとしても、委託した排出事業者が罰せられる可能性があります。業者選定の際は、必ず許可証を確認しましょう。

運搬車両の表示と書面の携帯義務

産業廃棄物を運搬する車両は、車体の見やすい位置に「産業廃棄物収集運搬車」であることや、業者名、許可番号などを表示する義務があります。また、運転手は許可証の写しや、後述するマニフェストを常に携帯していなければなりません。

STEP3:廃棄物の性状を変える「中間処理」

収集された廃棄物の多くは、直接埋め立てられるのではなく、まず「中間処理」施設へ運ばれます。

ここは、廃棄物を安全化・減量化し、リサイクルの可能性を高める、処理プロセスの中核を担う工程です。

中間処理の3つの目的「減量化・安定化・無害化」

中間処理の目的は主に3つあります。廃棄物を物理的・化学的に変化させることで、

- 体積を減らし(減量化)

- 腐敗などの変化が起きにくい状態にし(安定化)

- 有害物質を取り除いたり、毒性を弱めたりする(無害化)

これらは最終的な処分費用を削減し、環境負荷を低減するために不可欠です。

廃棄物を再資源化につなげる主な中間処理技術

中間処理施設では、廃棄物の特性に応じて様々な技術が用いられます。

- 破砕・選別: 廃棄物を細かく砕いて容積を減らし、後の工程で扱いやすくします。その後、磁力(金属類)、風力(軽量物)、光学式選別機(特定の素材)などを用いて、リサイクル可能な資源を選り分け

- 焼却: 焼却することで大幅に減量化・無害化します。近年では、焼却時に発生する熱をエネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」が主流

- 脱水: 汚泥(おでい)などに含まれる水分を圧搾して取り除き、全体の重量を減らすことで、運搬や処分のコストを削減

STEP4:新たな価値へ転換する「再生・再資源化(リサイクル)」

中間処理を経て選別・加工されたものは、廃棄物ではなく「再生資源」として、新たな製品の原料などに生まれ変わります。

これがリサイクルであり、持続可能な社会を支える重要な取り組みです。

事例:コンクリートガラが道路の基礎「再生砕石」になるまで

リサイクルの流れを、弊社の主力事業であるコンクリートガラを例にご紹介します。

- 受入・一次破砕: 建設現場から運ばれたコンクリートガラを、大きな破砕機で砕きます。

- 鉄筋除去・選別: 磁力選別機を使い、コンクリート内部の鉄筋を取り除きます。

- 二次破砕・粒度調整: さらに細かく砕き、道路の路盤材などに使えるよう、粒の大きさを均一に揃えます。

- 製品検査・出荷: 定められた品質基準(例:RC-40など)を満たしているか検査し、合格したものを「再生砕石」として出荷します。

このように、本来は廃棄されるはずだったものが、天然の砂利や岩石の代替品として活用されることで、天然資源の保護とCO2排出削減に貢献しています。

その他、多様なリサイクル事例

- 廃プラスチック: 物流で使われるパレットや、固形燃料(RPF)の原料になります。

- 木くず: バイオマス発電の燃料や、建築資材であるパーティクルボードの原料になります。

STEP5:適正に管理される「最終処分」

あらゆる技術を尽くしてもリサイクルが困難で、燃え殻や汚泥として残ったものが、最後にたどり着く場所が「最終処分場」です。

廃棄物の性質で決まる3種類の最終処分場

最終処分場は、埋め立てる廃棄物の有害性のレベルに応じて、構造が異なります。

- 有害物質を含まない安定型産業廃棄物を埋める「安定型処分場」

- 有害物質が流出しないよう遮水工などを施した「管理型処分場」

- 特に有害性の高いものを厳重に隔離する「遮断型処分場」

以上の3種類に分けられます。

最終処分場の現状と中間処理の重要性

日本の最終処分場の残余年数(あと何年埋め立てられるか)は、年々減少しており、新たな処分場の確保も難しい状況です。

安易な埋め立てに頼るのではなく、手前の「中間処理」の段階でいかに廃棄物を減らし、リサイクルに回すか(減量化・再資源化)が、社会全体にとって重要な課題となっています。

処理の全工程を証明する「マニフェスト制度」

STEP1からSTEP5までの処理が、法に則って適正に行われたことを証明・管理するための仕組みが「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。

紙マニフェストの運用フロー

紙マニフェストは7枚綴りの伝票です。

排出事業者が交付し、廃棄物の流れと共に各業者へ引き継がれていきます。

- 排出事業者は、収集運搬業者に廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付し、A票を控えとして保管します。

- 収集運搬業者は、中間処理施設へ運搬後、B1・B2票を受け取り、排出事業者へB2票を送付します。

- 中間処理業者は、処理完了後にD票を受け取り、排出事業者へ送付します。

- 最終処分が完了すると、最終処分業者から中間処理業者を経由してE票が排出事業者へ送付されます。

最終的に、排出事業者の手元にA、B2、D、E票が戻ってくることで、一連の処理がすべて完了したことを確認できます。

なぜ今「電子マニフェスト」が推奨されるのか

近年、この一連の流れをインターネット上で行う「電子マニフェスト」の普及が進んでいます(2022年度の普及率は81%超)。

事務処理の効率化やペーパーレス化はもちろん、データの透明性が高く法令遵守の徹底につながる、都道府県への実績報告が不要になる、といった多くのメリットがあります。

【まとめ】産業廃棄物処理の流れ | 成友マテリアルワン

産業廃棄物処理の流れは、「分別・保管」「収集運搬」「中間処理」「再生」「最終処分」という5つのステップで構成されています。

排出事業者には、この流れ全体を管理する責任があり、各工程のポイントを理解することが、適正処理とコスト削減の両立につながります。

特に、廃棄物を価値ある資源に変えられるかどうかは「中間処理」の技術力に大きく左右されます。

信頼できる処理業者を選ぶことが、企業の環境貢献と経済合理性を両立させる上で、非常に重要な判断となります。

私たち成友マテリアルワンは、コンクリートガラを高品質な再生砕石へリサイクルする先進的な技術で、お客様のコスト削減と環境負荷低減に可能です。

産業廃棄物の処理フローに関するご不明点や、具体的なお見積もりについては、どうぞお気軽にお問い合わせください。